di Hermann Hesse.

- Josef Knecht si avvicinò al Magister con questa domanda: «il rettore ci ha detto come si svolge la vita al di fuori della Castalia nelle scuole e nelle università comuni. Ci ha spiegato che gli allievi di quelle università si dedicano alle libere professioni. Se ho ben capito, sono in gran parte sono in gran parte professioni che noi qui in Castalia non conosciamo nemmeno. Ora, come va intesa questa cosa? Perché quelle professioni sono dette libere? E perché proprio noi castalii dobbiamo esserne esclusi?».

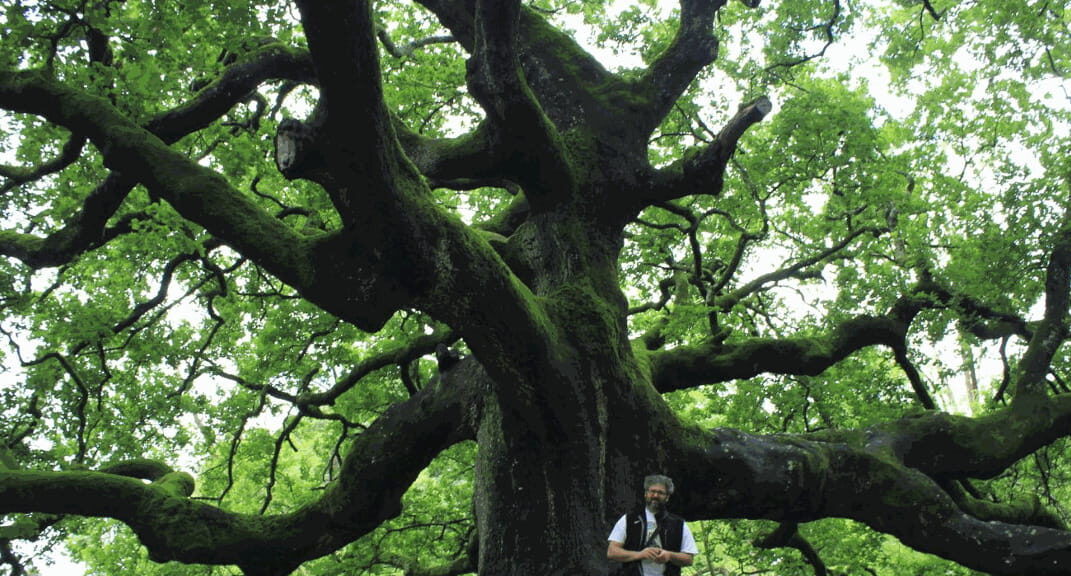

- Il Magister Musicae trasse il giovane da parte e si fermò sotto una delle sequoie. Un sorriso quasi astuto gli corrugò la pelle intorno agli occhi, mentre dava questa risposta: «Mio caro, tu ti chiami Knecht e forse perciò la parola libero ha tanto fascino per te. Ma non pigliarla troppo sul serio in questo caso! Quando i non castalii parlano di professioni libere, può darsi che il vocabolo abbia un suono molto serio e magari patetico. Noi però lo prendiamo in senso ironico. Esiste, sì, una libertà in quelle professioni in quanto il discente si sceglie da sé la professione. Ciò crea una parvenza di libertà, benché nella maggior parte dei casi la scelta non sia fatta dall’allievo ma piuttosto dalla sua famiglia, e certi padri si morderebbero la lingua anziché lasciare veramente ai loro figli questa libera scelta. Ma questa può essere una calunnia: escludiamo dunque l’obiezione! Poniamo che la libertà ci sia, ma certo è che si limita al solo atto della scelta di una professione. Già durante gli studi nelle scuole superiori il medico, il giurista, il tecnico sono costretti in corsi molto rigidi che terminano con una serie di esami. Superati questi, lo studente riceve il suo diploma e può, sempre in libertà apparente, esercitare la sua professione. Sennonché diventa schiavo di potenze inferiori, viene a dipendere dal successo, dal denaro, dalla sua ambizione, dalla sua sete di gloria, dal compiacimento che trova o non trova presso gli altri. Deve sottoporsi a elezioni, guadagnare denaro, partecipare alla gara senza scrupoli tra le caste, le famiglie, i partiti, i giornali. In compenso gode la libertà di ottenere successi e diventare benestante, di essere odiato dai falliti o viceversa.

- Per gli alunni dell’élite e futuri membri dell’Ordine vale esattamente il contrario. Essi non ‘scelgono’ alcuna professione, non credono di saper giudicare le proprie doti meglio dei maestri, entro i limiti della gerarchia si lasciano porre nel posto e assegnare alla funzione che i superiori scelgono per loro, sempreché non avvenga il contrario e non siano le qualità, le doti e i difetti degli allievi a imporre ai maestri di assegnarli a un posto o a un altro. Ora, in mezzo a questa apparente mancanza di libertà, ogni eletto gode, dopo i primi corsi, la più vasta libertà che si possa immaginare. Mentre l’uomo delle professioni ‘libere’ deve sottoporsi, per il suo perfezionamento, a un corso rigido e ristretto con severi esami, la libertà dell’eletto, non appena comincia la sua autonomia, arriva al punto che parecchi dedicano tutta la vita per propria scelta agli studi più remoti e talvolta quasi pazzi, e nessuno li disturba, purché non vi sia degenerazione nei loro costumi. Chi è adatto a fare il maestro viene impiegato come maestro, chi ha attitudini a fare l’educatore diventa educatore, il traduttore traduttore, ognuno trova quasi da sé il posto nel quale può servire e nel servire essere libero. Inoltre è sottratto tutta la vita a quella ‘libertà’ della professione che è una così spaventosa schiavitù. Egli non sa che cosa sia la ricerca di denaro, della gloria, del posto nella società, non conosce partiti né dissidi fra la persona e l’ufficio, fra cose private e quelle pubbliche, non dipende dal successo. Tu vedi dunque, figlio mio, che quando si parla di libere professioni, questo ‘libere’ va inteso in modo alquanto burlesco».

————————————-

Al risveglio non ricordava nulla, ma quando più tardi, durante la passeggiata mattutina, il Maestro gli domandò se avesse fatto qualche sogno, ebbe l’impressione di aver vissuto dormendo qualcosa di brutto o di eccitante e dopo averci ripensato ritrovò il sogno e si stupì che fosse così innocuo. Il Maestro lo ascoltava attentamente.

«Ma è il caso di badare ai sogni?» Domandò Josef. «Si possono interpretare?»

Il Maestro lo guardò negli occhi e disse brevemente: «A tutto bisogna badare poiché tutto si può interpretare». Ma dopo alcuni passi domandò in tono paterno: «In quale scuola preferiresti passare?».

Josef arrossì e disse subito a voce bassa: «Credo a Waldzell».

Il Maestro approvò: «Me l’immaginavo. Tu sai l’antico adagio: Gignit autem artificiosam….».

Ancora rosso in faccia Knecht completò il detto ben noto fra gli allievi: «Gignit autem artificiosam lusorum gentem Cella Silvestris». Che significa: «Waldzell però produce l’ingegnoso popolo dei giocatori di perle».

Il vecchio lo guardò con affetto. «Probabilmente, Josef, questa è la tua vita. Tu sai che non tutti sono d’accordo col Gioco delle perle di vetro. Secondo loro sarebbe un surrogato delle arti, dicono che i giocatori sono degli esteti, persone da non considerarsi come dei veri e propri intellettuali, bensì degli artisti dilettanti dediti alla libera fantasia. Vedrai da te quanto ci sia di vero. Forse tu stesso immagini il Giuoco delle perle con una fiducia che esso non manterrà, ma può avvenire anche il contrario. Certo è che il Giuoco contiene pericoli, ma appunto per questo lo amiamo. Per vie senza pericoli si mandano soltanto i deboli. Tu invece non devi mai dimenticare quel che ti ho detto tante volte: noi abbiamo il compito di scoprire le antitesi, in primo luogo come antitesi, poi come poli di un’unità. Ciò vale anche per il Giuoco delle perle. Le anime d’artista sono innamorate di questo Giuoco perché vi si può fantasticare; gli scienziati rigorosi lo disprezzano (e così fanno anche certi musicisti) perché gli mancherebbe quel grado di severità nella disciplina che le scienze singole possono raggiungere. Bene, tu vedrai queste antitesi e col tempo scoprirai che non sono antitesi degli oggetti, bensì dei soggetti, che per esempio un artista di fantasia non evita la matematica pura o la logica perché ne abbia riconosciuto qualche parte e abbia da dire qualcosa in proposito, ma perché istintivamente ha altre tendenze. Da queste istintive e violente inclinazioni e antipatie, potrai riconoscere con certezza le anime piccole. In realtà, cioè nelle anime grandi e negli spiriti superiori queste passioni non esistono. Ognuno di noi è soltanto un uomo, soltanto un tentativo, un incamminato. Ma si deve essere incamminati verso la perfezione, in direzione del centro, non della periferia. Ricòrdati: uno può essere un logico o grammatico rigoroso e nello stesso tempo essere pieno di fantasia e di musica. Uno può essere musicante e giocatore di perle ed essere tutto compreso della legge e dell’ordine. L’uomo che noi intendiamo e vogliamo, che aspiriamo a diventare, potrebbe ogni giorno scambiare la sua scienza o la sua arte con qualunque altra, farebbe rifulgere nel Giuoco delle perle la logica più cristallina e nella grammatica la fantasia più creativa. Tali dovremmo essere, in qualsiasi momento si dovrebbe poterci mettere in un altro posto senza opposizione o smarrimenti da parte nostra».

«Credo di capire» osservò Knecht. «Ma coloro che hanno così forti predilezioni e avversioni non sono forse le nature più appassionate, mentre le altre sono le più dolci e tranquille?».

«Sembra esatto, eppure non lo è» rise il Maestro. «Per essere bravi a tutto e non fare torto a nulla, non occorre certamente un meno di slancio, di calore, di energia psichica, ma un più. Quella che tu chiami passione non è energia psichica, bensì attrito fra l’anima e il mondo esterno. Dove la passionalità è dominante non vi è un più di desiderio e di aspirazione, ma essa è diretta a una meta falsa e isolata, donde la tensione e la pesantezza dell’atmosfera. Chi dirige la suprema energia del desiderio verso il centro, verso il vero essere, verso la perfezione, appare più calmo dell’appassionato perché sempre si vede la fiamma del suo ardore, perché ad esempio nel disputare non grida e non agita le braccia. Io però ti dico: egli deve infuocarsi e ardere!».

«Oh, poter diventare sapienti!» Esclamò Knecht. «Trovare una dottrina, una cosa nella quale si possa credere! Tutto si contraddice, tutte le cose si sfiorano senza incontrarsi, non vi è nessuna certezza. Tutto si può interpretare così e si può anche interpretare viceversa. Si può spiegare tutta la storia universale come evoluzione e progresso e d’altro canto si può scorgervi nient’altro che decadenza e assurdità. Ma non esiste dunque una verità? Non c’è una dottrina vera e valida?».

Il Maestro non aveva mai udito parlare con così tanto impeto. Proseguì per un tratto, poi disse: «La verità esiste, mio caro, ma non esiste la dottrina che tu desideri, la dottrina assoluta, perfetta, che sola dà saggezza. E tu, amico, non devi neanche desiderare una dottrina perfetta, bensì il perfezionamento di te stesso. La divinità è in te, non nei concetti e nei libri. La verità si vive, non si insegna. Prepàrati a combattere, Josef Knecht, che vedo che la lotta è già incominciata».

Tratto da «Il Gioco delle perle di vetro» di Hermann Hesse (1943)